インタビュー Vol.4 写真家公文健太郎さん

Vol.4「写真×写真家の暮らし」

日本の写真家が紡ぎ出す「写真集」を飾ろう。

日本の写真家が紡ぎ出す「写真集」を飾ろう。

写真家・公文健太郎さん

写真家・公文健太郎さん

1981年生まれ。雑誌、書籍、広告でカメラマンとして活動しながら、国内外で作品を制作中。2012年、日本写真協会新人賞受賞。写真集に『大地の花』(東方出版)、『BANEPA』(青弓社)、『耕す人』(平凡社)、『地が紡ぐ』(冬青社)、フォトエッセイに『ゴマの洋品店』(偕成社)、写真絵本に『だいすきなもの』『世界のともだち』(いずれも偕成社)などがある。

写す、残す、見せる。そしてまた、写す──プロフェッショナルな写真家として活躍する人たちは、日々何を想い、何を大切にしながら暮らしているのだろう。ひとりの人間として、そして写真家としてのアウトラインはどう形成され、どんな風に作品に投影されるのだろう。それを知りたくて、今最も気になる写真家のひとり公文健太郎さんを訪ねた。

写真を撮り始めたきっかけは、ネパールの農村風景

──何度も質問されてきた内容だと思いますが、まずはなぜ写真家になられたのかを教えてください。

自分を振り返るうえで外せないのは、中学から大学までを自由学園という学校で過ごしたことです。自主性や独創性を重んじる教育をとおし様々な経験をしてきましたが、そのなかで感じたことを文字で書くのは日常的な作業である一方で、写真を撮ることは特に好きではありませんでした。表現ということより、体を動かすほうが好きでしたね。

写真を撮るきっかけは、高校3年生の時にネパールに行ったことです。同級生にネパール人留学生がいて、彼の自宅に2週間ホームステイさせてもらいました。だれもが必ず訪れる観光地をあちこちまわりましたが、帰る間際にその友達のお父さんが連れていってくれたカブレという場所に一目惚れしちゃったんです。

そのあと、大学の4年間で何度もカブレの農村を訪れて、トータルすると1年ぐらい滞在したのかな。アパートを借りて住んで、写真を撮ったんです。その作品群が、最初の写真集『大地の花』になりました。当時の写真は今見返すと技術的には足りない点も多々あるんですが、写真をはじめたばかりのころの純粋な、ストレートな目線が感じられ大切にしています。身の回りに自分の写真はあまり飾らないけど、事務所に唯一飾っているのがこのとき撮ったものです。

居心地のいい場所でこそ生まれる作品

──ネパールのどういう部分にそこまで惹かれたのでしょう?

なんだろう、単純に居心地がいい場所なんです。僕にとって「居心地がいい」というのはかなり重要で。知らない文化や土地に入り込もう!とか、そういうのってしんどいじゃないですか(笑)。そういう意味でネパールは日本に近いというのかな。人の性格も似ているし、食材や言葉の語順も似通っている。むしろ現代の日本人が忘れつつある親切心や物を敬う心なんかがしっかり根付いていたりするんですよね。

日本人の血の中に流れている原風景というんでしょうか、ちょっとした片田舎に身を置くと心が落ち着く、みたいな。ネパールにはそれを感じて、本当に心地いいんですよね。僕が通った場所は気候もいいし水も豊かだし、助けてくれる人も身近にいたから、ラクだな〜と。

──居心地のよさを公文さん自身がつくりだしてきた、ということではないんですね?

ぜんぜん! 僕って、誰にでも自分からワーッてしゃべりかけていくイメージがあるかもしれませんが、実は出不精で面倒くさがり(笑)。知らない人と会話するよりひとりで本を読むかスポーツに熱中していたいタイプです。そういう意味でも、人とのいい距離感が自然に保てる場所、都会すぎず田舎すぎず、という土地が好きなのかもしれません。

たとえば『BANEPA』をネパールで撮ったときも、歩いていると人とすれ違うでしょ。話そうと思えばいつでも話せる、挨拶だけで済ませるならそれでもいい。そういう距離感が居心地のよさにつながってるのかな。

本来、外国志向もないんです。家が一番居心地がいい。でも、旅する先にもおなじように心地さを探しています。

外に出ていく写真家にとって「家」とは?

──家が一番心地いいのに、外に出てらっしゃることが多いですよね(笑)。生活拠点としての「家」の在り方はどのように考えていらっしゃいますか?

──家が一番心地いいのに、外に出てらっしゃることが多いですよね(笑)。生活拠点としての「家」の在り方はどのように考えていらっしゃいますか?

確かに一年のうち300日以上が旅先なんです。家は本当に大事。家族に会えるし、好きなものが食べられるし。

もともとおいしいものを食べるのが好きなんですが、撮影を通じて農業や農作物にも関心を持つようになりました。牛肉はこの人、豚肉はこの人って、生産者の顔を思い浮かべながら取り寄せています。野菜もそうですね。外食でも家ごはんでもいいのですが、「美味しいもの食べたいものお腹いっぱい食べたい」っていつも考えてます(笑)。

僕、岐阜のとある弁当屋さんのおこわが大好きで、「これと同じのつくって」と妻にお願いしたこともあります。おいしいものを食べたらそれと同じ食材を買ってレシピもマネしたりします。

──「あの味と同じのをつくって」っていう、その願いを奥さまが叶えてくださるわけですか!?

ですね、ありがたいことです(笑)。

食材のつくり手を知っているから「あの人のレンコンはこの季節おいしい」とか「たくさんとれる時期だから知り合いに贈ろう」とか、そういうのも大切にしています。作り手とのつながりが美味しさを何倍にもしてくれるからです。

うちは子ども二人を含む家族に加え若いスタッフが2人いて、みんなでにぎやかに奥さんがつくったご飯を食べる。「帰ったらおいしいご飯があってみんながいる」っていう、そういう感じがすごく好きです。

高知にある祖父の家もそんな感じでした。古い日本家屋で、帰るといつも誰かしら近所の人がいて、ビール飲みながらご飯をたべている。そういう家族みたいな雰囲気を心地よく感じるというのが、僕の生活の原点としてあるのかもしれません。

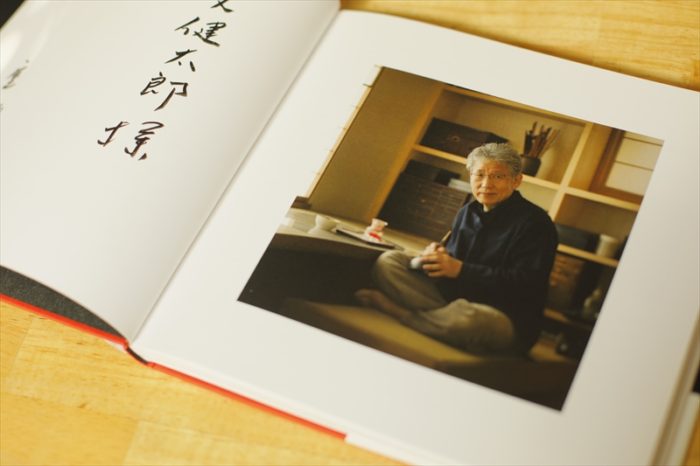

師匠である本橋成一さんの『上野駅の幕間』。「本橋さんは今でも一番尊敬している人です。写真も大好きだし、本橋さんの生活スタイルから影響を受けた部分も大きいです」

師匠である本橋成一さんの『上野駅の幕間』。「本橋さんは今でも一番尊敬している人です。写真も大好きだし、本橋さんの生活スタイルから影響を受けた部分も大きいです」

人との接し方で見えてくる、写真家のバックボーン

──誰にでも話しかけるタイプではないけど、その分、知り合った人とはとことん付き合う・・・ご自身を分析するとしたら、そんな感じでしょうか?

どうでしょうね〜。あ・・・でもそういえば、一昨年、仕事で家族と一緒に北海道に行ったときちょっとした出会いがありました。東京にもどる飛行機が悪天候のため飛ばなくなり、再開が翌日なのでもう一泊することになってしまったんです。

そのとき隣で、子どももいるし「今日どうしよう・・・?」と困っている台湾人の家族がいました。まず、その夜の札幌のホテルをとってあげて、翌朝再会。成田から台湾に帰国する5日後まで泊まる場所がない、と言うので「だったら、うちにおいでよ!」って僕の家にホームステイすることになったんです。ちょうど僕の写真展を見るために知り合いの農家のご家族もいらしてて。それはもう賑やかでした(笑)。

そういう状況って、確かに好きですね。

──そういうお話を聞くと、公文さんの写真家としてのバックボーンが見えてくる気がしますね!

漆芸家・室瀬和美さんの作品集『URUSHI』のために撮影したポートレイト。「普通に撮っても面白くないなと思って、いいショットを狙ってたんです。室瀬さんと野菜の話をしていたら急にいい顔をされたので、「今だ!」と撮った1枚。ポートレイトの中で一番好きです」

漆芸家・室瀬和美さんの作品集『URUSHI』のために撮影したポートレイト。「普通に撮っても面白くないなと思って、いいショットを狙ってたんです。室瀬さんと野菜の話をしていたら急にいい顔をされたので、「今だ!」と撮った1枚。ポートレイトの中で一番好きです」

頭の中に「言葉」がなければ、自分だけの写真が撮れない

──文章もお書きになる公文さんですが、文と写真の表現って近いと思われますか?

近いかどうかはわかりませんが、写真には文章が必要だとは思います。『ゴマの洋品店』というフォトエッセイを書いたとき、児童書の編集者が丁寧に文章を見てくれました。子どもを含めた多くの人に伝えるために「わかりやすく書く」ことの重要性を再認識しました。

僕自身は、写真一枚で何かを伝えることにはこだわっていません。写真の連なりや文章、あとがきも含めた「本」の形になっているほうが好きなので。必ずしも文章と合わせて表現しなくてもいいと思いますが、「頭の中に言葉があるかどうか」はとても重要です。

たとえば『耕す人』に出てくる日本の農風景を撮るにしても、人によって撮り方は千差万別ですよね。いったいどの部分を切り取るのか。人なの?風景なの? 美しさ?寂しさ? 常にそうやって頭の中で言葉を綴り、問いかけないと。とはいえ、ポエムになっちゃうと自己満足なので、そこは気をつけないといけない。

──「分析」をする感覚でしょうか。

そうですね。自分が何をしたいかのを言葉で分析していくことで、中身はすごく変わる。タイトルひとつでも変わりますし、継続的にとりくむことができるかに関わってきます。

ちなみに『耕す人』というタイトルは、大好きなグラフィックデザイナーの伊勢功治さんが考えてくれたもの。写真集のデザインを練る中でポロッとそういう大事な言葉を与えてくれることもあるし、素敵なタイトルを言ってくださるし、奇をてらわずに長く残って行く写真集をデザインしている方なので、心から信頼しています。伊勢さんなら、デザインにとどまらず写真選びから構成、タイトルまですべて任せられます。

写真家にとって、そういうデザイナーに会えることも大切な要素ですよね。デザイナーしだいで写真集の仕上がりは相当変わるので。ふだんからアンテナ張って、好きな装丁を誰がデザインしているかをチェックしておくのもいいと思います。

写真家にとっての「写真」とは?

──公文さんにとって写真って何ですか? どんな存在?

撮る工程を楽しむもの、かな。結果的に、それが形として残るならすばらしいと思いますが、今すぐに評価されなくても別にかまわない。とにかく、つくっている過程が楽しいので。実際、本としてデザインして印刷見本が出てきた時点で、自分の中では終わってる。次にやりたいことが待っているから、あとはみなさんに見ていただければいいかなと。

──自分の写真を飾るのは好きじゃないとおっしゃっていましたが、それはなぜ?

えー、だってナルシストみたいじゃないですか(笑)。自分が撮った写真は、実物を自分の目で見ているわけだし、それで十分でしょ。

自分の写真を見て「うまいく撮れた」と思うことはありますが、好きとは言えないかな。それより、人の写真が好きなんです。ほかの人の作品で好きなものがたくさんあるから、わざわざ自分のを飾ろうとは思わないですね。

そもそも1枚の写真で何かやりたいというのが一切ないから。飾るなら、本。写真集が好きです。

──写真ではなく写真集を飾る、というのが公文流?

──写真ではなく写真集を飾る、というのが公文流?

そう、本はいいですよ〜。いくらでも平置きしたくなっちゃって、実際ものすごい数の本が倉庫にあります。車の中にも写真集を置いています。

写真のよさって、プリントしてこそだと思います。印刷を含めてね。僕自身、フィルムや本の物量が好きというか、物としての実態がほしいのかもしれません。

公文さんが「最近のお気に入りです」と車の中に置いているという、竹谷出(たけや いずる)さんの写真集『にほんのかけら』。

日本人の写真家を好きになるということ

──写真集を多くの人が手に取ってくれるようになると、写真自体の在り方にも影響しそうですよね。

ですよね。本当に、多くの人にもっと写真集を買ってほしいなー。とくに、日本の写真家。写真学校の学生に「好きな写真家は?」って聞くと外国人の名前がよく挙がるんですが、日本人にもすばらしい写真家はたくさんいますから。

日本の写真家なら、会いに行けるよ!って言いたい。自分の好きな写真を実際に撮ったその人が、今どんなことを考えて生きているか、会って話したりできるんだよ、って。

本屋で平積みになって「売れている本」だけがいい作品とは限りません。本棚の隅っこにすごくいいものが埋もれていることもあります。隅から隅まで、時間をかけて見てみてほしい。

──ご自身でも、写真家と会ってお話しされたりしますか?

若い頃、長倉洋海さんに会いたくてコニカミノルタの写真展に行ったことがあります。平日の朝イチに行くとラッキーなことに長倉さんがひとりでギャラリーにいらして。大胆にも当時の自分の作品を見せたんです。「このまま続けたらいいよ」って、社交辞令かもしれないけど、そう言ってもらえた。

日本人の写真家なら、ワークショップなんかで会える機会もありますよね。僕は以前、「モノクロの話をしよう」というワークショップで斎藤亮一さんにネパールの写真を見てもらいました。そのとき言われたのが「僕が行ったら1週間で撮れるね」という率直な意見。今思うと、それがすごいよくわかる。今だったら確かにすぐ撮れるな、と自分でも思うわけです。

時間をかけて撮りなさいということではなくて、自分じゃなきゃ撮れないものを撮る。そうでないと意味がないですよね。だから、あのときの斎藤さんの一言をよく覚えているのかもしれません。今も一週間で撮れる作品になってしまっていない?と自問するようにしています。

好きな写真家のことを聞くと、何人もの名前を挙げてくれた公文さん。齊藤亮一さんも大好きな写真家のひとりだそう。

若いスタッフはアシスタントではなく「仲間」

──今はご自身が「会いに行きたくなる写真家」になられたわけですが、若い人に教えてあげたいことはありますか?

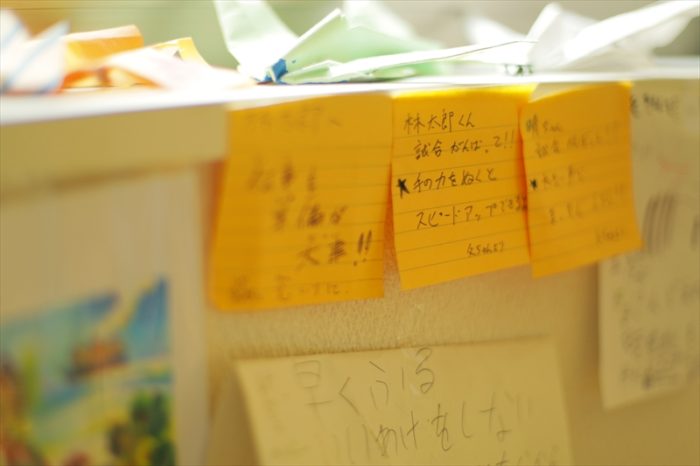

僕は幸い、好きなコト続けられています。それを支える写真の仕事もいただいています。こういう形で写真を続けるのにはノウハウはやっぱりあります。若いスタッフにそういうのを伝えてあげたいし、撮った作品をどう活かすかも日々話しています。

──今、お弟子さんをとっている方って少ないですよね?

直弟子というのは確かにいなくなりましたね。僕はうちのスタッフをアシスタントではなく仲間だと思っています。それぞれが独立して仕事をしているので、写真家3人のチームでやっている感じ。

弟子と師匠の関係だとたいてい数年で終わりますよね。すべてのノウハウを惜しみなく教えて、最新の機材を使わせて、自分に来た仕事を100%任せるなんて、数年で出て行ってしまう人に対してはやっぱりなかなかできません。だから、仲間なんです。3人で横並びになれるよう「公文写真事務所」という冠も外しました。

みんな作風は違いますが、姿勢は同じ。何年でもパートナーとして関係を続けていけると思えるから、僕に来た仕事でも「おまえがやったほうがいいんじゃない?」って任せられます。おかげで僕は作品づくりの割合を増やせたり、クライアントワークと作品を同じ路線でつくっていく時間を増やせたりするんです。

昔はそういう写真集団がありました。僕らにもそれができる。こういう関係性ってもっと増えてもいいな〜って思いますよ。

クライアントワークと作品づくり、そのバランス

──クライアントワークとご自身の作品づくりにおいて見事なバランスを取っていらっしゃいますよね。

僕にとってクライアントワークの存在は不可欠です。もちろん資金面でも重要ですが、仕事を通じて様々な生き方の人にお会いしてきたし、作品のテーマにつながることもある。

たとえば『耕す人』は、雑誌『家の光』の仕事が出発点でしたし、同様のテーマがさらに、今やらせてもらっている無印良品の仕事にもつながっています。いろんな意味で大きなきっかけをくれるのがクライアントワークですね。

無印良品の広告をディレクションするデザイナーから「抜けのある農業の写真がほしい」という視点で依頼を受け、実現した最近の仕事。「僕の作品を見てくださって、人間らしい生活が写っているのがいいと言っていただけて。今回の広告も僕の写真にデザイナーご本人がすばらしいコピーを書いてくださったんです。宝物ですね」

無印良品の広告をディレクションするデザイナーから「抜けのある農業の写真がほしい」という視点で依頼を受け、実現した最近の仕事。「僕の作品を見てくださって、人間らしい生活が写っているのがいいと言っていただけて。今回の広告も僕の写真にデザイナーご本人がすばらしいコピーを書いてくださったんです。宝物ですね」

──公文健太郎というひとつの世界の中に、作品とクライアントワーク双方がそれぞれに存在している、と。

両者に共通する僕なりの軸を保ちながら、たとえば撮り方にしてもいろいろやっていきたいと思っています。写真って、機材を変えると作品もがらっと変わりますよね。機材に頼る面白さっていうか。それは写真でしかできないことだから、制限や限界を決めずにいろいろやりたいです。最近は大判写真を始めました。

──来年また写真集を出されるんですよね?

『耕す人』と同じ様に旅をして日本を撮った旅先で出会った人に話を聞いていくっていう、僕のスタイルでつくった写真集を2冊出します。

──早く見てみたいです。楽しみにしています! 今日は素敵なお話しを聞かせていただいて、本当にありがとうございました。

(現在:EMON PHOTO GALLERYにて公文健太郎写真展「地が紡ぐ」が開催しております。https://www.emoninc.com/)

あとがき

写真と暮らし研究所 鈴木さや香

たくさんの写真家がいれば、その分の暮らしが存在する。写真は一瞬を捉えていると思われがちだが、実は歩んできた時間と、都度変化しながら選んできた暮らしで培われる部分が、一瞬に現れ投影されているのではないかと感じてならない。

大きく表に出ない、柔らかい部分にこそ、その写真家の一瞬をつくり出す感性や運命が宿っている。公文さんの作品を見た時に、御本人がきっと作品に順列がつけられないくらいに、全ての情景を大事に写しているのだろうと思った。そして、対峙する世界にとても誠実だと思った。会ったこともないのにそのお人柄に惹かれたのだ。

さてインタビュー中、家族の話をしている公文さんの目に、リビングの暖かい光が反射してやさしい表情だなあと見惚れたことは内緒にしておこうと思う。家の至るところに現れる、公文さんを愛する人達がつくる暮らしを拠点に、またきっと素晴らしい写真が生まれるのだろう。

文/構成:木戸上かおり

編集:徳永一貴

インタビュー/写真:鈴木さや香