インタビュー Vol.5 映画プロデューサー三谷一夫さん

Vol.5「写真×映画×地域創生」

地元の人たちと一緒に考え、一緒に笑って、一緒につくる。

そんな地域映画が広がっていったら、地元を誇らしく思う人も増えていくと思う。

Profile 三谷一夫さん

Profile 三谷一夫さん

1975年兵庫県西宮市生まれ。関西学院大学を卒業後、10年間東京三菱銀行にてエンタメ系企業の支援に従事。2008年『パッチギ!』『フラガール』を生んだ映画会社シネカノンの経営に参画し企業再生を成立。その後2009年に「意欲的な映画づくり」「映画人の育成」を掲げて映画24区を設立。直近のプロデュース参加作品に映画『21世紀の女の子』『ぼくらのレシピ図鑑シリーズ』など。著書に『俳優の演技訓練』『俳優の教科書』(いずれもフィルムアート社)がある。映画24区 公式HP http://eiga24ku.jp/

「映画館の大きなスクリーンに映る映画に自分たちも関わったんだという経験は大きな自信になって、その子たちは地域のイベントにも積極的に関わるようになるんですよ」

何かを思い出したような表情をして、三谷一夫さん、そんなふうに話しながら目を細めた。映画づくりは人づくりと、三谷さんは語る。それはきっと、“まちづくり”へと続くのだ。

“映画が来た!”を一瞬の喜びで終わらせない

映画は、どんな地域も魅力的に映し出してくれる。観光地、名産、物産、郷土料理…。その地域ならではの姿を伝えてくれ、時には“映画のまち”という新たな観光資源さえも生み出してくれる。実際、今や“聖地”は日本中にあるだろう。「映画で地域振興を」という発想が広がるのも当然のことだ。

「確かに“映画が来た!”となると、地域はすごく盛り上がります。でも、それは一瞬だけで、ロケが終わると地元はたいていシュンとなっちゃう。東京からぱーっとスタッフがやってきて、また、ぱーっと帰っていくんですからね。我々がある街に映画の撮影に行ったら、地元の人が“映画なんて40年ぶり”と喜ぶからよく聞いてみたら、そのときはわずか1日半しかいなかったらしい(笑)」

そんな映画は、果たして地元のためになっているのだろうか。地元の人に長く愛され続けるものになるのだろうか。

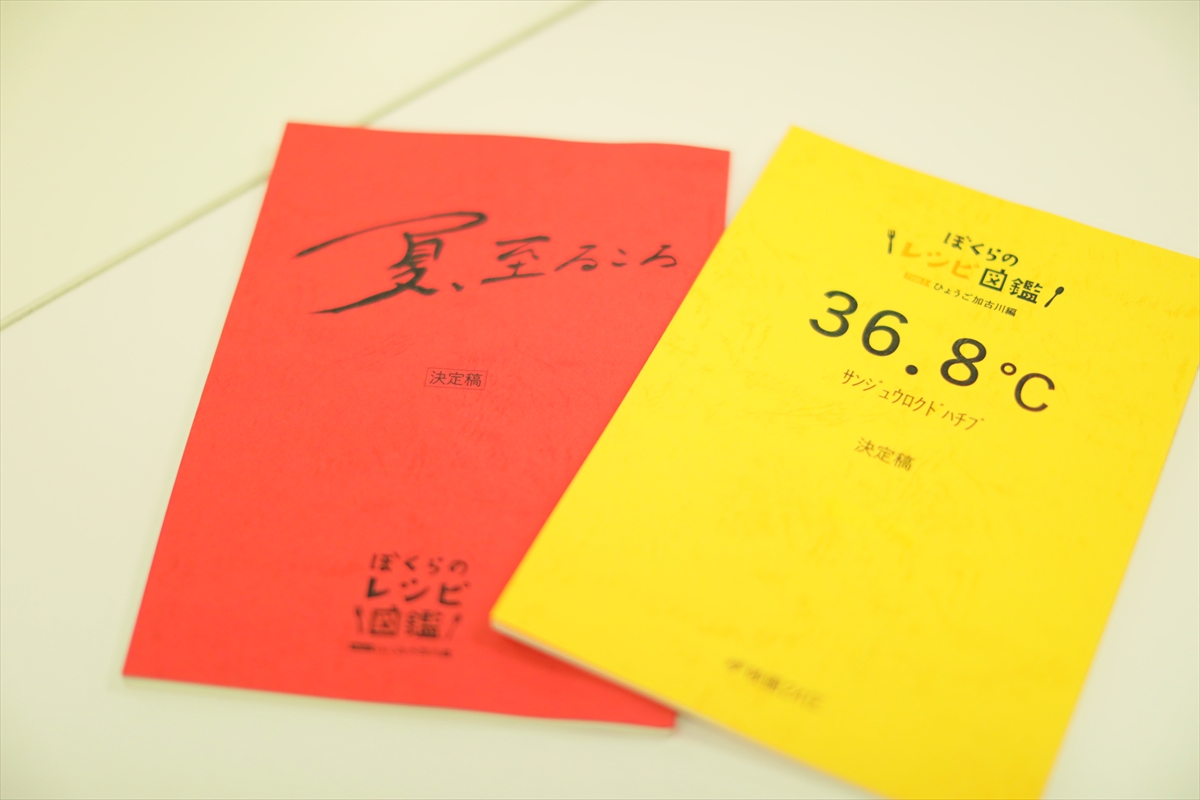

強烈な違和感から三谷さんは、本来あるべき“地域映画”のシリーズづくりに挑戦したのだった。プロジェクト名は『ぼくらのレシピ図鑑』。地域と食と高校生を題材にした青春映画のシリーズだ。その第一弾が兵庫県加古川市を舞台にした『36.8℃ サンジュウロクドハチブ』で、第二弾が2020年夏の公開を目指している福岡県田川市が舞台となった『夏、至るころ』である。

そんな映画を、地元の若者たちが応援してくれる

「映画『36.8℃ サンジュウロクドハチブ』は高校生たちの青春ドラマで、女の子2人が路地を歩く印象的なシーンがあります。実はそこは地元では“ドブ川”と呼ばれているんですけど、スクリーンの中では女子高生に似合いの素敵な空間としてに描かれています。また、女の子がカメラを手に写真を撮るシーンは図書館で撮影しましたが、そこは普段は暇つぶしにスポーツ新聞を読みふけるおじさんたちのたまり場であったりするんです。そんなふうに見慣れた何気ない風景を切り取って見せるのが映画なのですが、それによって住んでいる人たちも知らなかった自分の街の魅力を再発見できるわけですよ」

確かにそれは映像のマジック。何気ない日常が魅力的なシーンへと変身するのは、写真でも同じことだ。だが、大切なのはそのマジックに至るまでのプロセス。三谷さんが、マジックの種明かしをしてくれた。

「映画を観た人たちに“これは自分たちの街の映画だ”と受け取ってもらえるよう、なるべく企画の段階から関わってもらうことにしているんですよ」

効率重視で予算も時間も削られる傾向にある昨今、映画もテレビも、実に安易な企画が増えている。シナリオハンティングはせずにネットでネタを集めて、ロケはそれをなぞるだけ、というつくり方も珍しくない。

三谷さんはそんなやり方にNoを突きつけ、企画、シナリオの段階から地元の人たちを巻き込んでいく。実に手間のかかるやり方だ。

『夏、至るころ』では女優の池田エライザさんが初監督を務めるということで話題になった。ロケ地の福岡県は池田さんの出身地。三谷さんは、多忙な池田さんにも企画の段階から地元入りしてもらい、シナリオハンティング、地元のワークショップにも関わってもらった。

「ネットでは、“本当に池田エライザがやってるの?”とか書かれたけれど出来上がった作品をみてもらえばすぐにわかりますよ。」と三谷さんは笑うが、こうした手間暇かかるやり方を貫くからこそ、地元の人々も「本当にこの街の映画なんだ」と心を合わせてくれるのである。

そうしたやり方は、やがていい意味でのハレーションを起こす。

「『36.8℃ サンジュウロクドハチブ』には100人を超える市民が様々な役で参加してくれたのですが、思い出深いのは高校生たちが映画の応援団を結成してくれて、“オレたちは普段こんなところで遊ぶんだけど”と、隠れた名所を教えてくれたことです。決して観光案内には載っていない、けれど本当に魅力的な場所だったりするわけで、映画にはそんなネタがいっぱい詰まっている。教えたネタが使われれば高校生だって嬉しいし、もっと地元のことが好きになるじゃないですか」

冒頭、三谷さんが嬉しそうに目を細めたことを紹介したが、それはこの高校生たちの話をしたときだった。

「ちなみに加古川市で生まれた高校生応援隊モデルは第2弾の福岡県田川市にきちんと受け継がれました。こういった自治体間の連携ができたことも嬉しいですね。」

また、映画『36.8℃サンジュウロクドハチブ』に応援団として関わった高校生たちは、この体験がきっかけでその後の地元の活動に興味を持つようになり、映画に登場したレシピを作る料理イベントや地域のお祭りに参加するようになった。さらに今年は地元加古川市のPR映画を自分たちで撮影したそうだ。そのことをニュースで知ったという三谷さん。「撮影からもう2年が経つんですよ。映画に関わった人材が地域で育っているのは本当に嬉しいですね」と心から幸せそうだった。

映画に対する心の痛みが、生き方を変えさせた

実は三谷さん、映画の世界に飛び込む前は、10年間大手都市銀行に勤務していたそうだ。入行したのはバブル崩壊後の低迷期。あの山一証券が廃業した年である。「困っている会社にお金を支援する仕事がしたいと思って入ったのに、待っていたのは困っている会社からお金を返してもらう仕事、つまり“貸し剥がし”だった」という、なんとも巡り合わせのよろしくない中での社会人デビューだった。

赴任したのは山口県。ここで三谷さんは映画館を運営する会社を担当し「融資したカネを回収しまくりました」。

もちろん三谷さんに直接の責任はないけれども、それがトドメとなって映画館は倒産してしまう。

「映画を潰しちゃったな、という心の痛みは残りました。その痛みが、いつか映画業界の力になりたいという想いになり、この業界に身を転じるきっかけにつながりました」

そして2009年に映画製作・配給を行う株式会社映画24区を設立。

「映画は人の力でできている。いい映画をつくるにはいい人材が必要だから、とにかく人を育てることをやらなければ」と俳優や脚本家の育成にも力を入れている。現在はこの人材育成と映画による地域プロデュースが映画24区の柱だ。

地域プロデューサーが、映画と地元を元気にしていく

今、三谷さんが考えているのは、映画製作と地域を結ぶ“地域プロデューサー”の育成である。

「映画にはキャスティングのプロデューサーや撮影現場を仕切るプロデューサー、資金を集めてくるプロデューサーなど、いろんなタイプのプロデューサーがいます。私が育てたいのは、できれば地元に住んでいて、その地域や住民と映画をうまく連携させる人材です」

確かに今は自治体が中心となって設立した、フィルムコミッションと呼ばれる組織が地元と映画を結びつける役割を果たしている。だが多くの場合、実態は単なる場所貸になっているに過ぎない。“年間何本、何日のロケを地元に呼んだか”という数字が組織にとって評価の基準になるため、ジャンルや内容はさておき、とにかく数多く呼び込もうとするため、結果として山梨や静岡といった首都圏から移動しやすい地域が点数を稼ぐことになる。

三谷さんの言う地域プロデューサーとは、そうしたフィルムコミッションとはまったく異なる存在。三谷さん自身がこれまでやってきたように、企画の段階から土地の人たちと関わり、巻き込んでいく人材だ。

「映画業界の人でなくてもいいんです。その土地としっかり向かい合ってくれる人材を育てたいですね」

早速、映画24区では2019年の11月から「ぼくらのレシピ図鑑シリーズ」に地域プロデューサーや脚本家として関わってくれる人材を全国から集めて育てていく講座がはじまるという。「ぼくらのレシピ図鑑で学ぶ地域プロデューサー講座」

次に地域映画をやってみたい場所はと質問したら、三谷さんは「関西、九州と続いたので今度は四国や中部あたりですかね。北海道や東北など東日本でも是非やってみたい。」

自治体の方から「うちの町は何もないから映画なんて」と言われることがあるのですがそれは違います。何気ない日常を懸命に生きる人が町に1人でもいれば立派なドラマが生まれます。観光名所や名産物がなくたって映画で作っちゃえばいい。映画が描くものはいつの時代も「人」ですし、町の魅力を決めるのも最後はそこにいる人なんだと思います。

「映画って何億円ものお金がかかる長期プロジェクトだと思われがちなのですが、そんな映画ばっかりではないんです。「ぼくらのレシピ図鑑」はシリーズ化したことで、企画から脚本作り、地元でのオーディション、撮影、宣伝、全国公開までの工程をとてもコンパクトな予算で年度内に実現できるようになりました。映画撮影そのものよりも、撮影に至るまでや、映画が公開されてからの地元との時間をとても大切にしているんです。」

全国の町や村に、地元の人たちが一緒になってつくる映画のシリーズが広がっていったら、きっと生まれ育った故郷をもっと好きになる人も増えていくことだろう。それはとっても素敵なことだ。

あとがき

写真と暮らし研究所 鈴木さや香

映画×地方創生 ぼくらのレシピ図鑑シリーズの第1弾となった「36.8℃サンジュウロクドハチブ」。この映画を知ったのは、研究所のお手伝いもしてくれているディレクターの徳永さんのSNSの投稿を見てだった。

拝見した後に、とっても感動した。物語や画作りももちろんだけれど、その企画の丁寧さがいま必要な気がしたのだった。

一般的に、写真作品の発表は見る側は受動的で、作家は主観的に投げかける。流行りのインスタとは、更にこれを強めたものだと思う。今やその形はあたり前のことだけれど、私はどこかで違和感を感じていたのかもしれない。素人の方も、プロと呼ばれる人でも日本や世界の地域の素晴らしい場所を勝手に切り撮っては、こんな素晴らしい場所があると、場所を情報として発表する、写真作品よりも視覚情報と知識を提供するのだ。私はそれ自体にもはや意味があるのだろうか?と考え始めていた。

時間をかけること、そういったことが排除されやすく、情報だけで知った気になってしまう今の世の中で、とくに写真はシャッターを押せば写る時間をかけないものになっている気がしたのだ。

フィルムで撮ろう、現像しよう、プリントしようとかそういう手間のかけ方ではなく。。。

三谷さんの映画の作り方に、それを脱する根本がある。それは、撮ることよりも、関わる部分に時間をかけること。人とのつながりにどれほど大切な部分が眠っているか知ること。写真もまた、それがじわりと滲み出てこそ、人に見せたり、展示する意味がでるものも多くあるだろうと思う。写真が個人で楽しむものから情報発信の意を強めているいま、それは非常に必要なことだと思う。

いつか、私がまわった日本の地域の方々と、それこそ映画を1本つくるくらいの時間をしっかりかけて、煮詰めて、その地域の素晴らしさを伝える展示ができたらいいなと思った。

時間をしっかりかける。なんてシンプルで、なんて難しいことを、三谷さんは大切にするのだろうと思うと、お人柄も見えて、またこれからの作品自体も興味深く感じるのでした。

Text:丹後雅彦

編集:徳永一貴

インタビュー/写真:鈴木さや香