花は根に鳥は古巣に Vol.004

写真・文 会田法行

「よりによってこんな日に…」。

僕は妻のもももと思わず呟きあってしまった。楽しみにしていたハロウィン前夜、息子のあおが寝ている時に嘔吐発熱してしまった。こんなことは「子どもあるある」でよくあることなのだろうけれど、あおに限って言えば、こんなタイミング(楽しみなイベント直前)で体調を崩すのは初めてのことだった。

ハロウィン当日の10月31日は土曜日で、僕が近所のキャンプ場で土・日・祝日のみ開いているコーヒー屋「コーヒーとタープ」の営業日だった。あおはその数週間前から、同じ集落に住むキャンプ場経営者のKさんの娘さんHちゃんとコーヒー屋を折り紙のカボチャやお化けで飾りつけ、コーヒー屋に来るお客さんにお菓子を配ろうと張り切っていた。しかも、その日は子どもたちだけではなく、大人も仮装しようとみんなで盛り上がっていた。

僕のコーヒー屋にハロウィンの飾りつけをするももとあお。まだ2週間も先のイベントなのに(2020年10月17日)

ももも、「あなたはどんな仮装をするの?私はどうしよう」と1週間前からそわそわしたり、布屋にでかけてお化けになりたいというあおのために白い布を買ったりしていた。

僕は僕で、そんな周囲のやる気に圧され、悪魔になろうと、こっそりとメルカリでAC/DCというバンドの赤く光る角のカチューシャを購入して備えていた(僕は19歳のとき米ソルトレイクシティで初めてAC/DCを見て、その19年後の2010年にもさいたまスーパーアリーナでライブに行った。その時、おっさんばかりの会場で暗闇に光る無数の角のカチューシャを見て、買えばよかったと後悔していたのだ)。

さいたまスーパーアリーナで人生2度目のAC/DCライブ。画面の右下の方に光るカチューシャが。ずっと買えばよかったと後悔していた(2010年03月12日)

さいたまスーパーアリーナで人生2度目のAC/DCライブ。画面の右下の方に光るカチューシャが。ずっと買えばよかったと後悔していた(2010年03月12日)

当日、僕は布団の上で擦りおろしたリンゴを食べるあおにカチューシャをかぶせてパチリとした後店に行き、お客さんにあおが熱を出してしまったことを何度も説明しなくてはならなかった。

そして翌日、ハロウィンも終わり、世間のほとんどがその視線をクリスマスに向け始めたなか、日曜日もハロウィンだと思っている、何も知らないあおはお化けに扮し、「とりっくおあとりーと」と言いながらコーヒー屋のお客さんにお菓子を配っていた。どちらかと言うと、「とりっくおあとりーと」と言う君がお菓子をもらう側なんだけど、まぁ、そんな細かいことはいいか、と僕はあおを眺めていた。

1日遅れのハロウィン。お化けの仮装してお菓子を配って食べまくっていた(2020年11月01日)

そんなお化けなあおに僕がレンズを向けていたころ、ボクシングの世界王者である井上尚弥選手は米ネバダ州ラスベガスにあるMGMグランドホテルのリングにあがっていた。

体重別で競技が行われるボクシングでは、しばしばこんな話題があがる。もし全ての選手が同じ体重だとしたら、どの階級の誰が1番強いのか、ということを。権威ある雑誌の識者もただのファンも「パウンドフォーパウンド」とよばれる階級を度外視した夢のランキングを作っては白熱した議論を繰り広げている。

井上チャンピオンはこのパウンドフォーパウンドで初めて頂点に立つかもしれない日本人なのである。これから選手としての最盛期を迎えるであろう彼はすでに、歴代の日本人世界チャンピオンの中でも群を抜いて輝かしいキャリアを築いている。

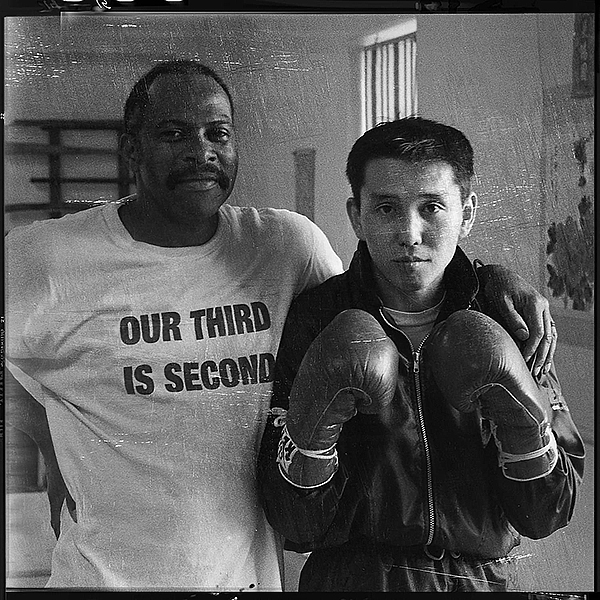

当時通っていたジムの仲間と井上尚弥選手のデビュー戦を応援に行った。彼の試合を生で観たのはこれが最初で最後。この写真を額装して井上父にプレゼントした(2012年10月02日)

そんな世界が最も注目するボクサーとなった井上選手が満を持してボクシングの聖地である米ネバダ州ラスベガスにメインイベンターとして初上陸したのである。そして、世界中の注目を集めた試合で彼は、圧勝予想をさらに超える圧巻の試合内容でKO勝利をおさめたのだった。

新潟での田舎暮らしを綴っている僕のこの連載となんの関係があるのだ?と思われるかもしれない。実は、僕も26年前、このリングにあがったことがあるのだ。もちろん、井上選手のようにメインイベンターの世界チャンピオンとしてではなく、ある友人のセコンドとして。

僕の友人の名前はカール・グリフィスといって、世界ライト級2位の選手だった。その彼が、当時パウンドフォーパウンドの呼び声が高かく、飛ぶ鳥を落とす勢いだった世界王者・オスカー・デラ・ホーヤに挑戦した。僕は首からカメラをさげ、両手にはバケツを持ち、カールと共に花道を歩きリングへと向かった。1994年11月18日、僕が22歳の時のことだ。

ラスベガスのリングに向かう世界ライト級2位のカール・グリフィス。僕はバケツを持ちながら彼を撮った(1994年11月18日)

僕は当時、米・ミズーリ大学の報道写真学科に在籍していて、有給のインターンとして一学期間、オハイオ州にある発行部数が数万部しかない地方紙でカメラマンとして働いていた。アメリカの大学はとても実践的な教育をしていて、写真を始めてまだ一年しか経っていない僕のような学生でもポートフォリオをまとめてインターンシップに応募すれば(もちろん面接などをパスすれば)、スタッフカメラマンとして有給で働きながら経験を積むことができた。しかも、単位まで取得できるのだ。経験を積みたい学生と安価な労働力がほしい現場の双方にメリットのある制度だ。

94年8月下旬、インターンに応募した新聞社で欠員が出て、新学期が始まったばかりの僕のところに突然、インターンのオファーがまわってきた。僕はとりあえず、履修していたクラスを全てキャンセルし、住んでいたアパートも1学期間知人に又貸しして、10万キロオーバーの86年製マツダRX-7に最低限の家財道具を積んでオハイオへ向かった。

到着した翌日から家財道具を積んだままの車で写真のアサインメントをこなしつつ、取材の合間に家を探した。誰も知らない、そして、日本人が1人としていない街でいきなり新生活が始まった。もう毎日がワクワクだった。

インターンシップ時代の紙面。左がオハイオ州の新聞社(1994年秋)。右がペンシルバニア州の新聞社(1995年夏)

「暑い日がつづいているから、暑そうな写真を撮ってこい」とか「もうすぐ高校のアメフトシーズンが始まるから高校をまわってチーム写真と選手個人の顔写真を撮ってこい」とか。なんだかカメラに導かれるように日々、大勢の人と出会い、アメリカ社会の日常に触れ、写真を撮った。

そんな生活の中心だった新聞社の目の前にボクシングジムがあった。ある早上がりの日、僕はそのジムの扉を開けてみた。ただボクシングがしたい!という欲求とともに、ボクサーたちの写真も撮ってみたいという思いも新たに芽生えていた。

ミズーリ州でボクシングをしていたころ(1995年)。このころの自分の写真はほとんどない。オハイオ時代の写真もない

何を隠そう僕はボクシングが大好きで高校受験の合格発表の翌日からジムに通っていた(母と神奈川県のある県立高校に合格したらジムに通ってもよいと約束していた)。その日から僕は一切の勉強を放り投げ、ボクシングに熱中した。その後、プロテストを受ける、受けないで親と大げんかをして、とにかく大学に行ってくれと懇願する親に、「アメリカの大学なら行ってやる」と啖呵を切って家を飛び出した。

アメリカでも勉強しないでボクシングをするつもりだった。そして、挫折したときの保険として、ボクシングマガジンの編集長になれるよう、一応ジャーナリズムの勉強をすることにした。バブル末期の甘えた少年の話である。

ジムの扉を開けると会長である義足のジョーがジロリとこちらを向いて口を開いた。

「何の用だ」。

「僕も練習したいんだけど」と返事をすると、「俺は来るもんは拒まんよ。やりたけりゃ、練習していきな」と言ってくれた。

「実は今日、練習道具持ってきているんだけど」と言ってバックを見せると、昔はプロレスラーだったという巨漢のジョーは、大きな身体を上下に揺らして大笑いしながら僕を迎え入れてくれた。

今思い返してみても、僕は日本のボクシングジムのように入会金や月謝も支払った記憶がない。そのうえ、数日後にはジムの合鍵まで渡されていた。「お前はもう俺たちのファミリーだ」と、ジョーに肩を抱かれて僕は妙に照れくさかったのを今でも鮮明に覚えている。

カールはジムの中心選手だった。全米チャンピオンだったカールは違法薬物に手を出して王座を剥奪された過去があった。そして再起後、鳴り物入りでアメリカにやってきた旧ソビエト人ボクサーとアンダードッグとして対戦した。結果は大方の予想を裏切ってKO勝ち。再び世界ランキングに返り咲いていた。

世界戦にむけて練習をするカール。毎日、レンズで追いつづけた(1994年10月)

初めて間近で見る世界ランカーだったので、それはもう興奮しながら彼の一挙手一投足を観察した。「写真を撮らせてほしい」とお願いすれば、レンズを通してジロジロと眺める口実ができた。初めは、ボクサーとして学びたい気持ちが7で、カメラマンとしてぜひ撮りたいという思いが3くらいだったように思う。

可能な限り彼の練習時間に合わせ、朝のランニングなどにも同行した。ただ、肝心のボクサーとしての僕はと言うと、ランニングの初日から走りでもその後の腹筋運動でも根をあげ、「明日からは写真だけを撮らせてもらうよ」と逃げ出す始末。その上、ジムに出稽古に来ていた元アマチュアチャンピオンだというメキシコ系のボクサーにスパーリングでボコボコにされてしまった。

すでにジムの中で家族のようにかわいがれていた僕がボコボコにされるのを見て一緒に練習していた黒人のボクサーが翌日、その元アマチュアチャンピオンをボコボコに返り討ちにしてくれた。そして、その彼はカールの練習相手として日々、カールにボコボコにされていた。

僕はそんな力の相関図をまざまざと見せつけられ、きれいさっぱりボクサーになろうという夢をジムのリング脇に置いてあったバケツの中に投げ捨てることができた。もう全力で写真を撮るしかなくなった。

そう言えば、僕がボコボコにされた後、リング脇でタオルを頭から被ってメソメソしていたとき、僕の肩をそっと抱き寄せ「次はきっと大丈夫だ」と慰めてくれた10歳の黒人の少年がいた。彼は強すぎて、彼がトーナメントにエントリーするとみんな棄権してしまう、という都市伝説のような噂をすでに持っていた。あの彼は結局どうなったのだろう。名前も忘れてしまったけれど。

とにかく僕はひとつの夢をすっぱりと諦めて、カールの写真を撮りつづけた。インターン先の新聞社にも彼の世界戦までの日々をルポルタージュしたいと企画書を出し、インターンの分際でラスベガスまで行かせてもらった。正式な出張ではなく、休み扱いだったけれど。現地でも媒体が小さすぎてリング脇で撮影する取材申請が通らなかった。結局、チーム・グリフィスの一員としてセコンドのライセンスを取得して一緒にリングへあがり撮影するという最高の形で決着したのだった。

カールの挑戦はあっけなく終わった(1994年11月18日)

カールの挑戦はあっけなく終わった(1994年11月18日)

試合前の記者会見で「もしカールのパンチが1発でも当たったら、僕はラスベガスからロスアンゼルスまで歩いて帰るよ」というチャンピオンの言葉通り、試合はカールの完敗だった。僕はリングを下りて控え室に戻り、トイレで静かに涙を流すカールの姿を追った。

その後、カールのルポルタージュは全米の学生報道写真コンテストのフォトストーリー部門で2位になり、僕の背中を大いに押してくれた(奨学金もいただいた)。カメラは僕がやりたい事を実現するための、僕が会いたい人に会うための口実であり、手段であった。僕がカメラを握っていなければ、僕があの井上尚弥チャンピオンと同じリングに立つことなんて絶対になかった。

まぁ、これも余談になるが、ボクサーを諦めた僕はその後もボクシングは大好きで時間があればアメリカでも日本でもジムに通っている。井上尚弥チャンピオンがプロデビューしたころはちょうど、彼と同じジムで練習していて幸運にも真横でサンドバックを叩く機会もあった。デビュー戦もジムの仲間と応援に行き、僕と同じ歳のチャンピオンのお父さん(知ったときはショックだった)に写真をプレゼントした。

あおの3歳6ヶ月検診の帰りに。毎朝鼻血がでても心配いらないと言われてホッとした日(2020年06月16日)

あおの3歳6ヶ月検診の帰りに。毎朝鼻血がでても心配いらないと言われてホッとした日(2020年06月16日)

大分話が脱線したが、話を新潟に戻そう。僕が新潟に来てから丸4年がすぎた。その間、新潟に来る前の先輩や仲間から何度となく同じ事を聞かれた。

「会田くん、新潟で何やってんの?写真撮ってんの?」

面と向かって直接聞かれたこともあったし、「心配していたよ」とか「あいつ、家族の写真しか撮ってないよな」とかいう言葉と共に回り回って僕の耳に届いたこともある。

いつの間にかブランコの振り幅が大きくなっていた。空を見上げるあおの顔にうっすらと陽が当たった(2020年10月07日)

いつの間にかブランコの振り幅が大きくなっていた。空を見上げるあおの顔にうっすらと陽が当たった(2020年10月07日)

そんな風に聞かれたら僕は決まってこう答えている。

「写真、撮ってますよ。全力で家族の写真を」。

写真を始めてから20年以上すぎたころ、そして、新潟へ越してくる前、僕の中で写真が手段ではなく目的になっているような気がしていた。カメラマンでいつづけるために写真を撮っているような気がしてならなかった。自分はなんのために写真を撮っているんだろう、とか、自分が本当に撮りたいものはなんなのか、とか。まるで囲炉裏で煙をあげながら燻っている湿った薪のようだった。とにかく、フレッシュな空気を必要としていた。

コーヒー豆の焙煎を始めてから、あるメールをもらった。そこにはコーヒー豆の注文とともに、最近写真好きだった父が他界したこと、その父の膨大な写真を整理しているのだが家族の写真がほとんどないこと、父が残した写真やフィルムに価値を見出せないこと、が綴られていた。

ももの誕生日に毎年恒例のポートレート。あおが生まれてからはファミリーポートレート。ほかの誰かのためではなくて、家族のための写真を撮りたい(2020年06月27日)

ももの誕生日に毎年恒例のポートレート。あおが生まれてからはファミリーポートレート。ほかの誰かのためではなくて、家族のための写真を撮りたい(2020年06月27日)

この手紙は新潟に来てから身の回りの暮らしばかりにレンズを向けていた僕の心に新鮮な空気を送りこんでくれた。写真は結局のところ、パーソナルな記憶を残すことこそ大切なんじゃないか、と何か吹っ切れた思いがした。報道カメラマンである以上、そんなパーソナルな記録をどうしたら他者の共感に変えられるのか、というところも突き詰めていかなくてはならない、と思うのだが、今のところ僕は、家族という超個人的な被写体を日々、全力で写している。きっとそこには、少なくとも家族にだけは大切な瞬間が封じ込められているはずだ。

移住を決めたタイミングでインスタグラムを始めて、これまで1600日以上、ノルマとして1日1撮を課してきた。移住当初、インスタグラムのアカウントを友人に教えなかった。その代わりに田舎暮らしや移住、あおの年齢などのキーワードにハッシュタグをつけて投稿した。

結果、単に写真が好きな人だけではなく、同じ境遇の人と出会うことができた。子育ての投稿のおかげで全国にママ友ができた。何かあると色々なアドバイスが瞬時に集まる。茅葺の家や古民家に住みながらDIYをつづける人や無農薬で作物を栽培する人、などなど、写真がきっかけとなって今までになかった繋がりがどんどんと広がっていった。写真は再び、目的から手段になった。

そんなわけで、井上チャンピオンがラスベガスのリングで一撃必殺のカウンターを狙っていた日、僕は白い布を被りお化けに扮したあおの予測不能な動きを追いかけながら、一撃必撮のシャッターチャンスを狙っていたのである。その真剣さは、26年前にラスベガスのリング下でカールの動きを追った、あの時と全く変わっていない、はずである。

再びの、あおお化けで終わり(2020年11月01日)

再びの、あおお化けで終わり(2020年11月01日)

会田法行(あいだのりゆき)

1972年、横浜生まれ。米・ミズーリ大学報道写真学科を卒業。

朝日新聞社写真部を経て、フリーランスとなり、パレスチナやイラク、広島・長崎、福島などを取材し、主に児童向け写真絵本を制作している。

2016年より、新潟の山間の豪雪地帯で米をつくり、コーヒーを焙煎しながら、消えゆく里山の暮らしを写している。

Instagram:rice_terraces_ao